À la fin de ce module, les participantes et participants pourront :

- décrire certaines actions syndicales marquantes dans l’histoire du Canada,

- décrire l’incidence positive que les syndicats ont eu sur l’histoire du Canada et les droits que nous avons aujourd’hui,

- expliquer comment les travailleuses et travailleurs se sont battus pour ces droits et les ont obtenus,

- parler de l’histoire du SEI et de certaines de ses réussites importantes.

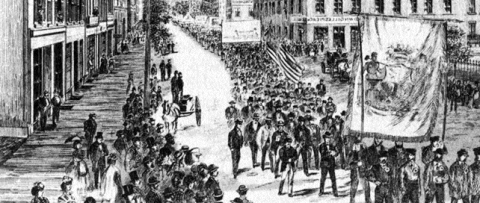

1872 Grève des imprimeurs de Toronto

La grève des imprimeurs faisait partie du Mouvement pour une journée de travail de neuf heures, une vaste campagne à laquelle ont participé des travailleuses et travailleurs de divers secteurs qui se sont battus pour une journée de travail plus courte.

Les chefs de grève ont été arrêtés et accusés de complot criminel parce que les activités syndicales n’étaient pas encore légales. Ces actions n’ont fait qu’aggraver les choses et les citoyens ont continué de manifester en faveur des grévistes. Le premier ministre sir John A. Macdonald a vu la situation comme une occasion d’obtenir un appui politique et a adopté la Loi sur les syndicats ouvriers seulement trois jours après le début des manifestations à Queen’s Park. Avec l’adoption de cette loi, l’activité syndicale est devenue légale et protégée au Canada.

1919 : Grève générale de Winnipeg

La grève générale de Winnipeg de 1919 a été la plus importante grève de l’histoire du Canada. Plus de 30 000 travailleuses et travailleurs ont quitté leur poste, ce qui a entraîné la fermeture d’usines, d’ateliers, de services de transport en commun et de services municipaux. Les premières personnes à quitter leur poste, à 7 heures du matin, étaient les téléphonistes des centres téléphoniques de la ville, des femmes qui n’étaient pas encore syndiquées.

L’objectif principal de la grève était d’améliorer les conditions de travail dans le contexte de l’après-Première Guerre mondiale.

Le gouvernement fédéral et les employeurs se sont opposés à la grève et croyaient que les grévistes étaient des communistes, ce qui n’était pas le cas. Pour écraser la grève, ils ont fait appel à la GRC. Les chefs de grève ont été arrêtés, des manifestants ont été blessés et deux ont été tués.

Bien qu’elle n’ait pas atteint immédiatement ses objectifs, la grève a aidé à unir la classe ouvrière au Canada et certains de ses participants ont aidé à établir ce qui est maintenant le Nouveau Parti démocratique.

Fait intéressant : Helen Armstrong, surnommée « Ma », était l’une des deux seules femmes parmi une cinquantaine d’hommes au comité de grève central. Pendant la grève, elle a créé le Labour Café (Café syndical), qui offrait aux femmes en grève trois repas gratuits par jour. C’était un service essentiel pour celles qui perdaient leur salaire à cause de la grève. Le café accueillait aussi des hommes, mais les encourageait à payer ou à faire un don. On y aurait servi de 1 200 à 1 500 repas par jour.

1945 : Grève des travailleurs de l’automobile de Ford, Windsor (Ontario)

Formule Rand

Cette grève est l’une des plus grandes et des plus importantes grèves de l’après-guerre au Canada : 11 000 employé-e-s ont fait la grève pendant 99 jours, tandis que 8 000 travailleuses et travailleurs de l’automobile d’autres usines s’y sont joints par solidarité.

Les revendications des grévistes étaient les suivantes :

- que l’employeur reconnaisse leur syndicat (Travailleurs unis de l’automobile du Canada [TUA]);

- que l’adhésion syndicale soit obligatoire pour tous les travailleurs d’usine;

- que les cotisations soient prélevées directement sur les chèques de paie et envoyées au syndicat.

Les travailleuses et travailleurs ont gagné ce qu’on appelle maintenant la formule Rand, à la suite de la décision du juge de la Cour suprême Ivan C. Rand qui énonçait que l’ensemble des travailleuses et travailleurs couverts par la convention collective devaient payer des cotisations syndicales, que ces travailleuses et travailleurs soient syndiqués ou non. Cette formule est aujourd’hui mieux connue sous le nom de « retenues syndicales », et c’est de là que vient l’expression « Rand » que nous utilisons au SEI pour désigner certains membres.

Cette grève est l’une des plus grandes et des plus importantes grèves de l’après-guerre au Canada : 11 000 employé-e-s ont fait la grève pendant 99 jours, tandis que 8 000 travailleuses et travailleurs de l’automobile d’autres usines s’y sont joints par solidarité.

Les revendications des grévistes étaient les suivantes :

- que l’employeur reconnaisse leur syndicat (Travailleurs unis de l’automobile du Canada [TUA]);

- que l’adhésion syndicale soit obligatoire pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs d’usine;

- que les cotisations soient prélevées directement sur les chèques de paie et envoyées au syndicat.

Les travailleuses et travailleurs ont gagné ce qu’on appelle maintenant la formule Rand, à la suite de la décision du juge de la Cour suprême Ivan C. Rand qui énonçait que l’ensemble des travailleuses et travailleurs couverts par la convention collective devaient payer des cotisations syndicales, qu’ils soient syndiqués ou non. Cette formule est aujourd’hui mieux connue sous le nom de « retenues syndicales », et c’est de là que vient l’expression « Rand » que nous utilisons au SEI pour désigner certains membres.

Histoire du SEI

Les origines du SEI remontent à 1943, année où les employé-e-s du fisc se sont regroupés pour former l’Association des employé-e-s de l’Impôt du Dominion.

Les vrais syndicats de fonctionnaires fédéraux datent d’il y a à peine une génération, ayant vu le jour avec la législation du milieu des années 1960 qui instituait une négociation collective libre limitée. Jusque-là, le bien-être des travailleuses et travailleurs fédéraux dépendait entièrement de la bonne volonté de l’employeur et des politiciens. Il n’y avait pas de système de griefs, pas de processus d’appel, pas de droit de négocier et pas de protection contre la discrimination, le favoritisme et le harcèlement.

Le SEI lui-même a été fondé en tant qu’élément de l’AFPC en 1966. À peu près à cette époque, trois lois importantes ont fait passer presque du jour au lendemain la fonction publique fédérale à l’ère moderne des relations syndicales-patronales. La Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) régissait les questions de dotation. La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) établissait les règles et les limites de la négociation collective. La Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) traitait des questions relatives à la pension.

L’ARC en tant qu’agence de la fonction publique (plutôt que comme ministère) a été proclamée le 1er novembre 1999. Le 12 décembre 2003, l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) est devenue l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Cette modification a amené des changements dans le processus de négociation étant donné que le SEI, par l’entremise de l’AFPC, négociait directement avec l’ARC. Les choses ont toutefois changé de nouveau en 2012 avec l’adoption du projet de loi omnibus C-45. Tous les mandats de négociation doivent maintenant être obtenus auprès du Conseil du Trésor.

Quelques réalisations du SEI

Dotation

La dotation était, et demeure, non négociable dans la fonction publique fédérale. Toutefois, grâce à l’établissement d’un Comité de dotation, le SEI a réalisé certains progrès dans la protection des intérêts de nos membres, notamment :

- l’élimination des contingents utilisés dans le processus d’examen du rendement,

- l’annulation de nombreux programmes d’affectations de perfectionnement où le SEI a pu prouver qu’ils étaient incompatibles avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et ses règlements d’application,

- la création de comités syndicaux-patronaux conjoints pour les questions problématiques entourant la réembauche d’employées et employés nommés pour une période déterminée, la délégation de pouvoirs occasionnelle, les exigences de formation en vérification du groupe d’administration des programmes, la gestion du rendement et la modernisation du Centre fiscal d’Ottawa,

- d’importants changements dans l’évaluation de la « fiabilité » de l’Agence dans le processus de réembauche des employé-e-s nommés pour une période déterminée,

Chances égales

Le SEI est en faveur des chances égales pour tous les membres, sans égard au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’âge, à l’incapacité mentale ou physique, à la race, à la couleur, à l’origine ethnique ou nationale, aux croyances religieuses, aux convictions politiques, à l’état matrimonial, à la situation de famille ou à l’état de personne graciée.

Ces principes ont amené le SEI à établir un Comité des chances égales avec des représentantes et représentants des groupes en quête d’équité.

La Loi sur l’équité en matière d’emploi précise que les employeurs doivent consulter les syndicats et collaborer avec eux en ce qui concerne les politiques, les procédures et la mise en œuvre des programmes et des plans d’action sur l’équité en matière d’emploi. Le SEI croit fermement que la collaboration et la coopération doivent avoir lieu à tous les niveaux. Le SEI a des lignes directrices pour les comités conjoints locaux sur l’équité en matière d’emploi et la diversité.

Santé et sécurité

Votre lieu de travail ne doit pas vous rendre malade. Pas plus qu’il ne doit porter atteinte à votre sécurité. Et pourtant, les membres du SEI n’ont pas toujours pu compter sur des protections législatives contre un milieu de travail malsain ou dangereux.

Auparavant, les politiques en matière de santé et de sécurité au travail étaient déterminées par l’employeur seul. Mais en 1986, après trois ans de campagne de l’AFPC, les travailleuses et travailleurs de la fonction publique fédérale ont enfin pu jouir de la protection des dispositions en matière de santé et de sécurité du Code canadien du travail.

L’une des exigences du Code est la création d’un comité national de santé et de sécurité. Le SEI participe activement à ce Comité avec les employeurs et d’autres syndicats.

Voici quelques-unes des réalisations du Comité d’orientation :

- politique révisée de l’Agence en matière de santé et de sécurité;

- procédures d’urgence révisées pour les alertes à la bombe, les incendies, les vols, etc.;

- campagne de sensibilisation sur les parfums en milieu de travail;

- entente de réalisation d’une analyse des risques professionnels pour les travailleuses et travailleurs sur le terrain;

- politique sur les premiers soins révisée;

- lignes directrices en matière de communication concernant les situations où de l’amiante a été décelé;

- politique de l’Agence contre la violence, les menaces, le harcèlement et les agressions par des personnes extérieures à l’ARC;

- formation en santé et sécurité pour les gestionnaires;

- plaidoyer qui a convaincu l’Agence de l’importance des DEA dans tous les lieux de travail et d’énoncer une directive sur la façon de les utiliser.

Santé mentale

Nous avons tenu notre première Conférence nationale sur la santé mentale en octobre 2023.

Une résolution adoptée lors de notre congrès de 2021 pour veiller à ce que chaque conférence contienne un élément de santé mentale.